相続発生後に必要な手続きとその流れを司法書士が解説 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

相続が発生すると亡くなった方を偲ぶ間もないくらいに次々といろいろな手続きをしなければなりません。

「残された方に悲しむ時間を与えないようにされている」という方もいるくらいです。

相続後の手続きには、期間制限があるため期限内にしなければならない手続きもたくさんあります。

今回は、そのようないろいろな手続きに迷わないように、相続発生後に必要な手続きとその流れについて、解説します。

Contents

相続とは

相続とは、人が死亡したことにより、亡くなった方の財産をそのまま全てを引き継ぐことです。

亡くなった方を「被相続人」、引き継ぐ方を「相続人」、引き継ぐ財産を「相続財産」といいます。

原則的に相続人は全ての財産を引き継ぎますが、次の方法によって相続する範囲を選択できます。

- ①単純承認

- ②限定承認

- ③相続放棄

単純承認

全ての財産を引き継ぎます。

限定承認

相続したプラスの財産の範囲で、被相続人の借入金などマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。

家庭裁判所に対して、相続人全員から、相続開始を知った時から3ヶ月以内に申立てることが必要です。

相続放棄

相続財産を相続する権利を放棄することです。

放棄する方だけが単独で家庭裁判所に申立てることが可能であり、他の相続人の同意はいりません。

ただし、限定承認と同じく相続開始を知った時から3ヶ月以内に申立てなければなりません。

相続の対象となる財産は?

相続の対象となる財産は、原則的に亡くなった方の財産全てです。

財産には、預貯金などプラスの財産と借入金などマイナスの財産が含まれます。

その他、賃貸借契約の例で、亡くなった方が家主であれば賃貸人としての地位、借家人であれば賃借人としての権利義務なども相続財産です。

このように相続によって亡くなった方の権利義務は相続人が引き継ぎますが、「一身上の権利」は承継しません。

一身上の権利には次のようなものがあります。

- 使用貸借上の借主としての権利

- 雇用契約上の雇用者・被雇用者の地位

- 委任契約上の権利義務

- 親権や扶養請求権

- 年金の受給権など

なお、生命保険金は保険契約によって支給されるものですから、本来の相続財産ではないのですが、税法上相続財産として扱われます(みなし相続財産)。

その他、生前贈与した財産も亡くなった時点では被相続人の所有ではないものの、税法上相続財産と扱われるなど相続財産の範囲が法律によって異なることがありますから注意しましょう。

遺産は誰が受け取れる?

相続人の範囲(法定相続人)は民法によって定められています。

また、亡くなった方が遺言書によって相続人以外の方に「遺贈」していた場合には、遺贈された方は相続財産を受け取ることができます。

次の順で相続人になり、配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。

- ①子(子が先に亡くなっていれば直系卑属)

- ②親(親が先に亡くなっていれば直系尊属)

- ③兄弟姉妹

先順位の子がいる場合には次順位以降の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

また複数の相続人がいる場合には、民法によって次のように相続する割合が定められています(法定相続分)。

|

|

配偶者 |

子 |

親 |

兄弟姉妹 |

|

配偶者と子 |

1/2 |

1/2 |

– |

– |

|

配偶者と親 |

2/3 |

– |

1/3 |

– |

|

配偶者と兄弟姉妹 |

3/4 |

– |

– |

1/4 |

なお、子が数人いるように同順位の相続人が複数いるときは、その法定相続分を人数で割ったものがその方の相続分です。

配偶者と子ども2人(A・B)が相続人の場合の相続分は次のようになります。

配偶者:1/2

子A:1/2×1/2₌1/4

子B:1/2×1/2₌1/4

相続した財産はどう分ける?

相続した財産は次のような方法で分け合います。

- 遺言書がある場合

- 遺産分割協議

- 遺産分割協議がまとまらない場合

遺言書がある場合

亡くなった方が遺言書を残していれば原則的に遺言書の内容が優先されます。

通常の遺言書には以下の種類があります。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

「公正証書遺言」または「法務局が保管していた自筆証書遺言」以外の遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要がありますから、遺言書がみつかったときには忘れずに手続きをしてください。

遺産分割協議

相続した財産は相続人間で遺産をどう分けるかを協議して決定します(遺産分割協議)。

遺産分割協議によって、父親が亡くなったとして、自宅は母親、父親が経営していた会社の株式は長男、預貯金は長女とするなど、自由に決めることができます。

なお、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で相続しても贈与税はかかりません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議の結果は遺産分割協議書として文書におこし、相続人全員が署名して実印を押捺したうえで相続人全員の印鑑証明書を添付しておきます。

後日に法務局での相続登記や、金融機関での預金払い戻し手続きなどで必要になりますから、相続人が1通ずつ保管できるように人数分作成しておくと便利です。

遺産分割の方法

遺産を分割するには次のような方法がありますから、相続人全員が納得しやすい方法を選びましょう。

- 現物分割(相続財産を相続人間で分配する)

- 換価分割(相続財産を売却して現金を分配する)

- 代償分割(相続財産を1人が相続して他の相続人に代償金を払う)

なお、相続人に未成年の子がいる場合は未成年者が遺産分割協議に加わらなければなりませんが、未成年者は法律行為ができませんから、代理人をたてる必要があります。

通常は未成年者の親が法定代理人として未成年者の法律行為を行うところ親と子がともに相続人であれば親と子の利害が対立します(利益相反)から、親は代理できません。

この場合家庭裁判所によって子のための特別代理人を選任したうえで特別代理人と他の相続人とで遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がうまくいかずに協議がまとまらない場合もありますが、その場合は家庭裁判所で遺産分割調停や審判を受けることになり、それでもまとまらなければ遺産分割をめぐって裁判所で争うことになります。

当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。

具体的には、

・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート

・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案

などを行います。

あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

相続においての注意点(遺留分・特別寄与)

相続は財産の分配ですからトラブルを招きやすく、注意することはたくさんあります。

ここでは、特に「遺留分」と「特別寄与」について解説します。

遺留分

遺留分とは兄弟姉妹を除く相続人が、遺言書の内容に不服があるときに最低限保証される相続の割合です。

遺留分の割合は次のようになっており、法定相続分に遺留分割合をかけたものが、相続人の遺留分になります。

|

直系尊属のみ |

1/3 |

|

その他(兄弟姉妹には遺留分なし) |

1/2 |

民法が令和元年7月1日に改正されたため、遺留分を侵害された相続人は侵害された金額を請求できることになりました(遺留分侵害請求)。

改正前は、たとえば、不動産についての遺留分侵害は不動産の持分を取り戻す請求も可能だったのですが、金銭の要求だけに制限されたものです。

特別寄与

特別寄与とは、亡くなった方の療養看護などを行った場合に、その労をねぎらうための制度です。

特別寄与は令和元年7月1日の民法改正によって新しく定められました。

次の条件に当てはまる場合に、「特別寄与料」の請求が認められます。

相続人ではない親族であること

無償行為であったこと

療養看護その他の労務の提供したこと

被相続人の財産を維持または財産が増加したこと

特別の寄与であること

特別寄与料の額は相続人と寄与をした方との間で協議を行い、協議が整わなければ家庭裁判所に申立てて決めてもらうことになります。

なお、特別寄与料を受け取った方には遺贈と同じく2割増しの相続税がかかります。

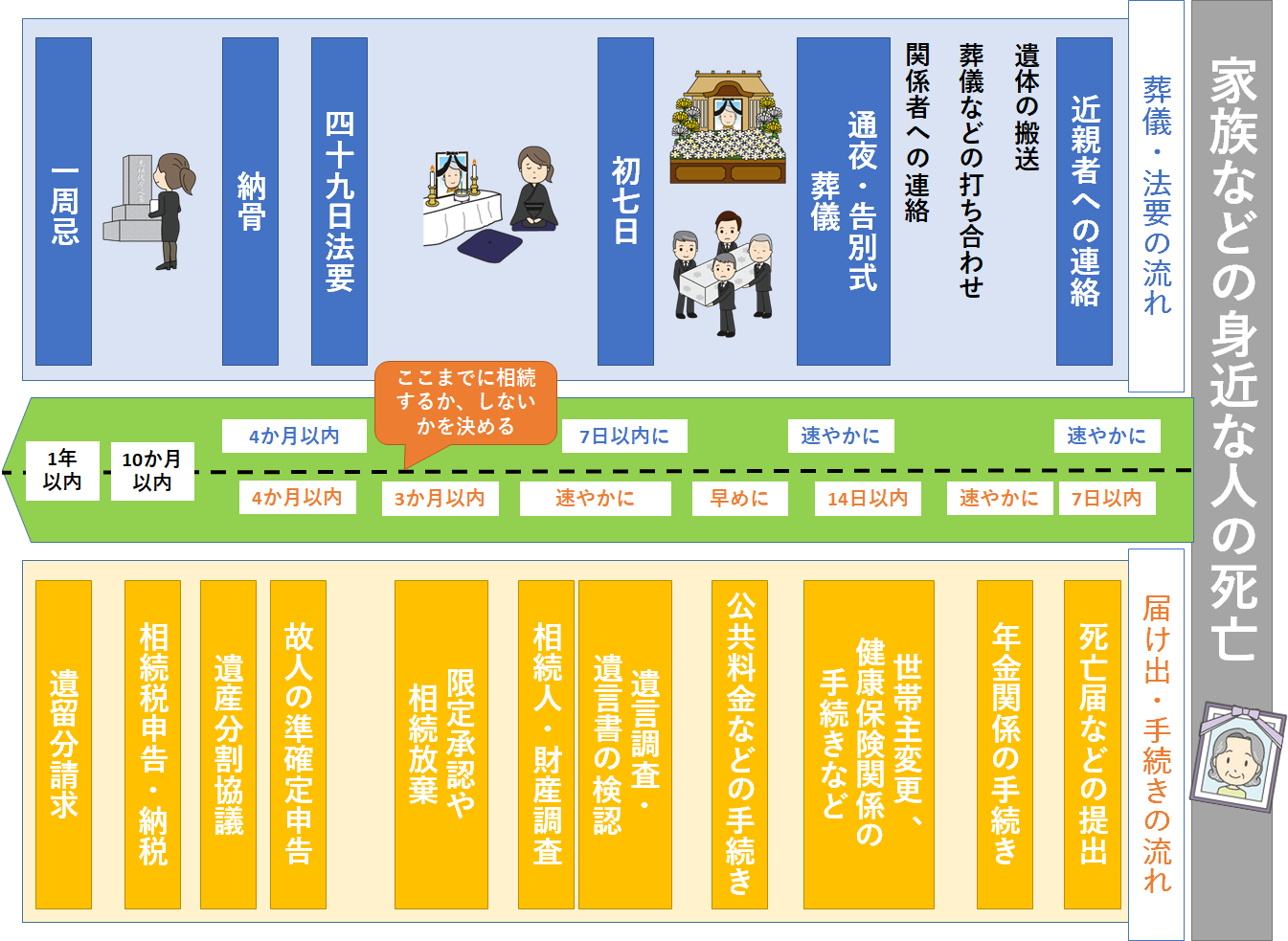

相続手続きの流れ

相続が発生するといろいろな手続きをしなければなりません。

以下の手続きには期限が決められていますから注意しましょう。

|

死亡届 |

7日以内 |

|

公的年金・健康保険 |

厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内 |

|

介護保険資格喪失届 世帯主の変更届 |

14日以内 |

|

相続放棄・限定承認の届出(申述) |

3ヶ月以内 |

|

準確定申告(被相続人の確定申告) |

4ヶ月以内 |

|

相続税の申告・納付 |

10ヶ月以内 |

上記の手続きをするためには、準備が必要になります。

その他亡くなった後の相続手続きの流れついて詳しくはこちら>>

次の準備をなるべく早く始めましょう

- 相続人確定のために戸籍謄本などを請求する

- 遺言書がないかを確認する

- 相続財産の確認をする

- 遺産分割協議をする

その他、ガスや水道、NHKや電話などの公共料金やクレジットカードなどの契約についても契約の変更や解約、引落口座の変更手続きが必要です。

また、不動産や自動車など登記・登録があるものについても名義変更を行いましょう。

なお、相続登記は令和6年4月1日から申請が義務化されます。

新法施行前に発生した相続にも適用されますから、なるべく早く済ませておきましょう。

まとめ

相続が発生したことでしなければならない手続きは様々ですし、手続きの中には複雑で難しいものもたくさんあります。

期間制限がある手続きは速やかに済ませなければ過料などのペナルティが課されるものもあります。

相続手続きに迷ったり不安を感じたりしたときには、無料で相談できますので、気軽に司法書士に相談してください。

相続の手続きを相続の専門家へ無料相談!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。

・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

お問い合わせはこちらから!

平塚 相続遺言相談センターに関するお問合せは下のフォームよりお願いします。

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。

※入力必須項目です

※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。

宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。

お電話でのお問合せは「0463-26-9171」まで。お気軽にお問合せ下さい。

※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

.png)

.png)

.png)